比特币在中国合法吗?关于加密货币法规的详细分析

- Web3知识

- 2025-08-16

- 867

比特币作为最早的加密货币,始终是全球关注的焦点。在国内这样一个金融监管严格的环境,其合法性问题常常引发热议。2025年,随着国际加密市场的波动和中国数字人民币的推进,比特币和加密货币的监管政策是否发生了变化?

本文将从历史背景、当前法规、个人与组织入手,探讨这一话题。中国加密货币法规以防范金融风险、维护货币主权为导向,个人持有和交易在一定程度上被允许,但组织性活动则面临严格禁止。

一、中国加密货币监管的历史演变

中国对加密货币的监管可以追溯到2013年。当时,中国人民银行(PBOC)等部门发布《关于防范比特币风险的通知》,明确比特币不是法定货币,不能作为货币在市场上流通使用,但将其定性为“虚拟商品”。这一定位奠定了后续政策的基础:比特币被视为一种财产,而不是货币。这意味着,个人可以持有比特币,但不能将其用于支付或作为金融工具。

(1) 2017年,中国进一步加强监管,发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,禁止所有形式的初始代币发行(ICO)和加密货币交易所服务。这标志着中国开始全面打击加密货币的投机行为。

(2) 2021年,《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(简称“237号文”)将加密货币交易定性为非法金融活动,禁止金融机构提供相关服务,并关闭了境内所有加密交易所。同时,挖矿活动也被列为淘汰类产业,全国范围内逐步关停矿场。

(3) 进入2025年,尽管有一些媒体报道称中国实施了“全面禁令”,包括禁止个人拥有加密货币,但这些报道多被澄清为误传。没有官方机构如中国人民银行或最高人民法院发布禁止个人持有的新政策。

相反,上海高等人民法院在2024年的裁决中重申,加密货币具有“财产属性”,属于合法的虚拟商品,受法律保护。强调个人持有不违法,但商业利用则不然。

二、当前比特币法规:个人持有与交易的合法性

根据现有法规,比特币在中国被定性为商品,而不是货币。这一点在多份官方文件中得到确认,包括2013年的通知和后续法院判决。个人持有比特币是合法的,因为它被视为财产,类似于其他虚拟资产,受《民法典》保护。在离婚或财产纠纷案件中,法院甚至会将比特币作为财产进行分割。

(1) 个人交易方面,也存在一定的空间。点对点(P2P)交易在灰色地带运作,例如通过微信、支付宝或海外账户进行小额交换,只要不涉及大规模投机或洗钱,通常不会被直接追究。但需要注意的是,任何涉及金融机构的交易都被禁止,离岸交易所也不能向中国居民提供服务。如果交易被认定为“炒作”或用于非法目的,将面临行政或刑事处罚。

(2) 然而,加密货币整体上并非完全“合法”。中国政府强调防范风险,禁止使用加密货币作为支付手段。这意味着,你不能在商店用比特币买东西,也不能将其作为贷款抵押品。

(3) 2025年的最新动态显示,尽管有传闻称“私人拥有被禁”,但官方渠道并无此类公告。相反,一些地方监管机构如上海金融监管局,正在探讨对稳定币的回应,但这更多针对机构而非个人。

三、组织活动的非法性:宣传、推广与发币的禁区

与个人行为不同,组织或机构从事加密货币相关活动则被明确禁止。这包括宣传、推广、发行代币(ICO)等行为。根据237号文,这些活动被视为非法金融活动,可能涉及非法集资、诈骗或扰乱金融秩序。

(1) 举例来说,如果一家公司组织比特币投资研讨会、推广加密项目或发行新代币,将面临罚款、关停甚至刑事责任。

(2) 这一规定旨在保护投资者免受投机风险,并维护国家货币主权。中国大力推广数字人民币(e-CNY),视其为加密货币的“国家版”替代品。

(3) 组织如果试图绕过监管,如通过境外平台提供服务,也会被视为违法。2025年,一些经纪公司被要求停止稳定币的推广,这进一步强化了这一立场。

从观点来看,个人持有和交易合法,比特币被定性为商品。但是组织从事宣传推广发币等活动是非法。这一区分体现了中国监管的“精准打击”策略:允许个人财产权利,但严防系统性风险。X平台上的讨论也支持这一观点,许多用户指出,个人可以通过P2P方式持有和交易,但组织活动会招致严厉处罚。

四、禁止利用比特币从事非法活动

尽管个人持有合法,但加密货币在中国仍面临诸多风险。以下是主要风险点:

(1) 政策不确定性:虽然2025年未见新禁令,但监管部门可能随时调整。

(2) 执法力度:如果持有被用于洗钱或资本外流,将被严厉打击。

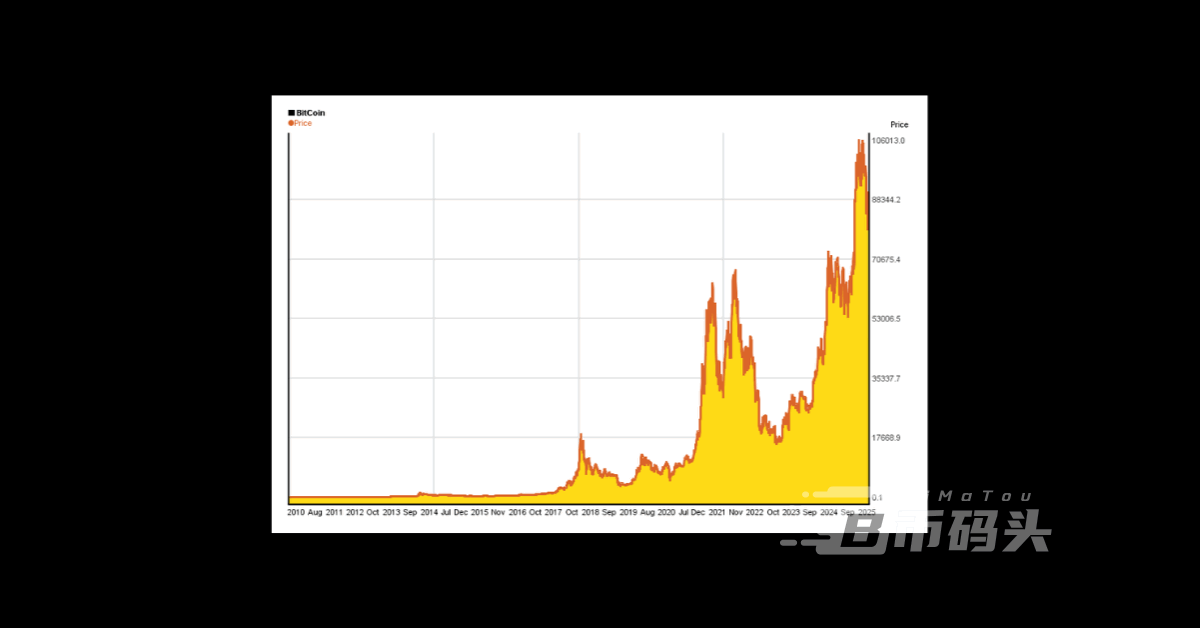

(3) 市场影响:中国禁令虽未完全隔离加密市场,但已导致比特币价格波动,如2021年禁令后的全球矿业迁移。

展望未来,中国可能继续推动数字人民币,同时对加密货币保持高压态势。但一些X帖子和分析认为,最高人民法院的讨论可能在2025年底前带来微调,如进一步澄清财产保护。

最后的话

总体而言,比特币在中国并非“非法”,但其使用空间有限,投资者需谨慎。

总之,比特币和加密货币在中国合法性取决于行为类型:个人持有作为商品是允许的,但组织宣传和发币等活动绝对禁止。这一框架平衡了创新与风险,体现了中国独特的监管路径。